Vor ein paar Tagen hatte ich das Vergnügen, auf dem Traditionssegler „Friedrich“ aus Leer durch das Wattenmeer zwischen Norderney und dem Festland fahren und segeln zu dürfen. Mit an Bord waren u.a. Mitarbeiter des Besucherzentrums Watt-Welten, die mit einem Planktonnetz bewehrt waren. Unter dem Mikroskop fanden sich dann sehr viele unterschiedliche Kieselalgen, von denen hier einige abgebildet sind.

Diese Kieselalgen sorgen dafür, dass das Watt viel CO2 bindet und Biomasse produziert.

Im Gegensatz zu den Kieselalgen auf der Wattoberfläche können diese Vertreter hier nicht (oder nur selten) gleiten. Sie besitzen dagegen Vorrichtungen, um im Wasser schweben zu können. Lange Fortsätze z.B., oder Gasblasen.

Das Wasser war etwa 20 Grad warm, mit 3% Salzgehalt nicht ganz so salzig wie das Wasser in der offenen Nordsee, und mit einem pH-Wert von 7,9 auch nicht ganz so alkalisch.

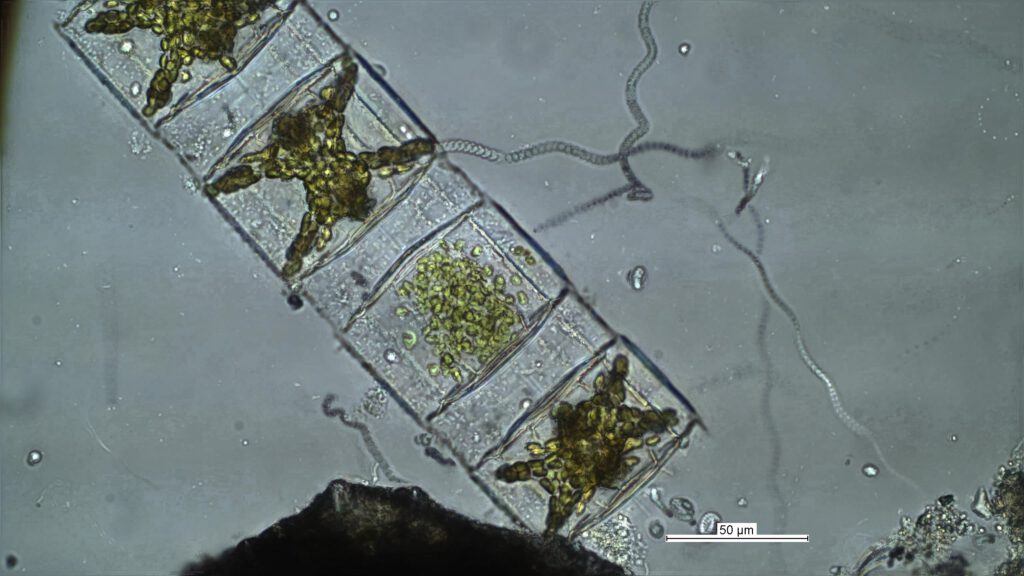

Lithodesmium. Kieselalge, links eine Hellfeldaufnahme, rechts im Phasenkonstrast. Die „Schlangenlinien“ im Hellfeldbild sind Artefakte, die beim Stacken der Einzelbilder entstanden sind. Da sind kleinere Organismen während der Aufnahmen durch das Bild gewandert.

Lithodesmium undulatum. Kieselalge

Pseudo-nitzschia. Kieselalge

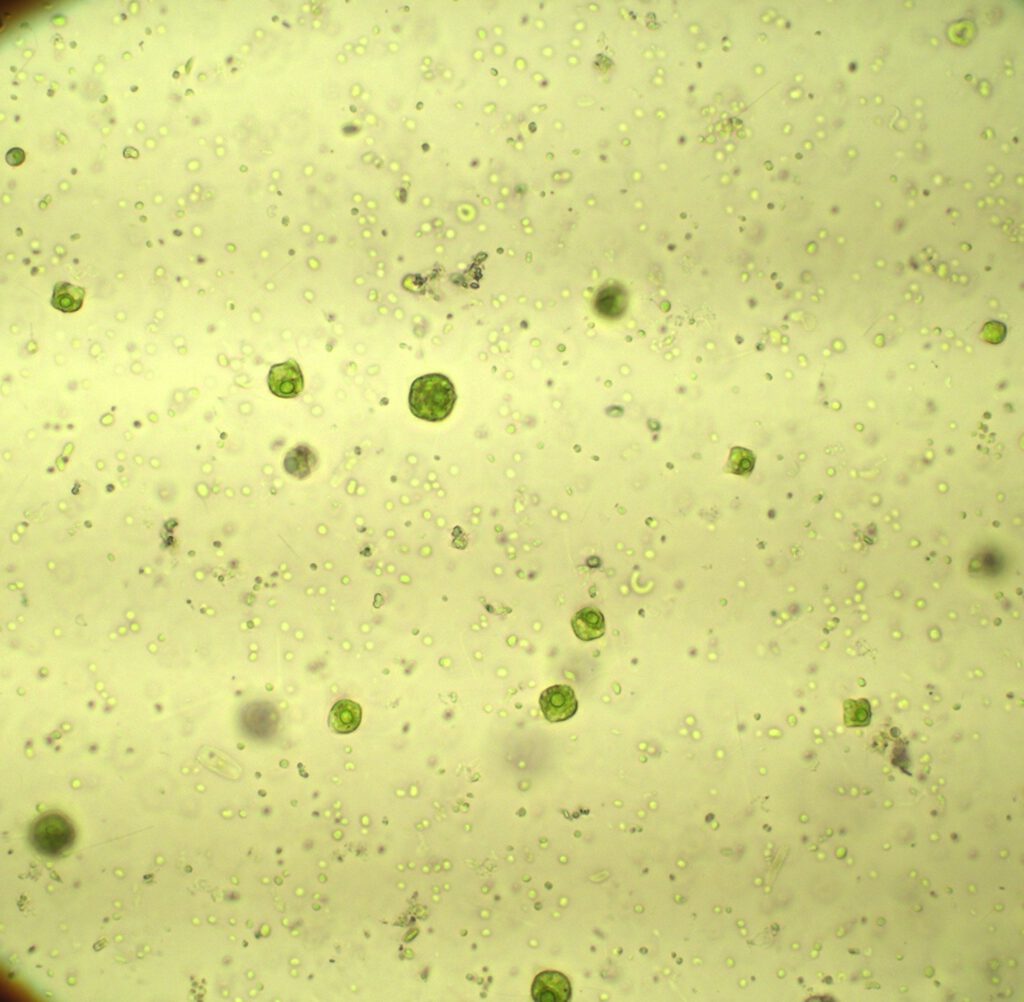

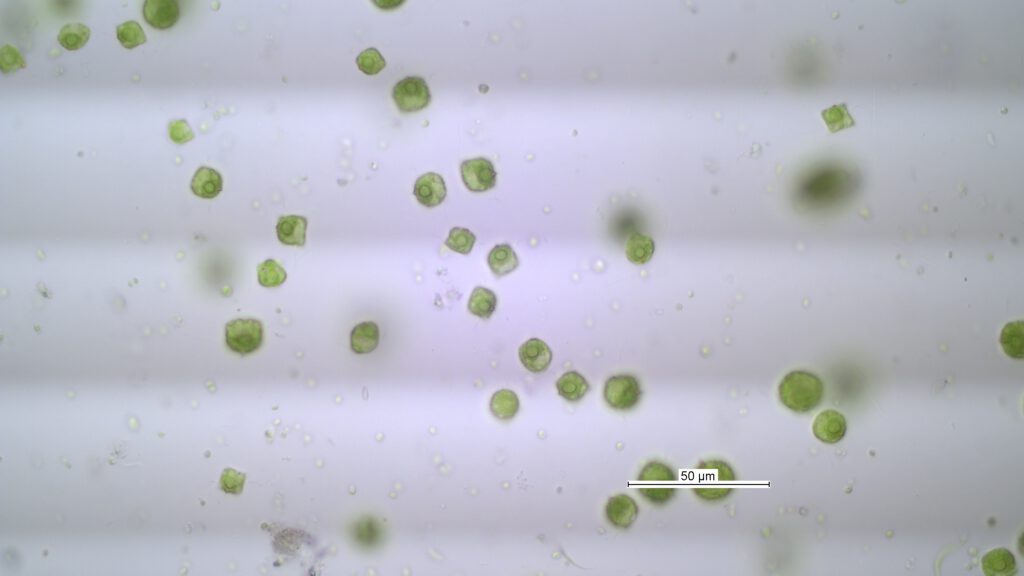

Coscinodiscus granii. Kieselalge

Odontella regia . Kieselalge

Die Zellen können kurze Ketten bilden.

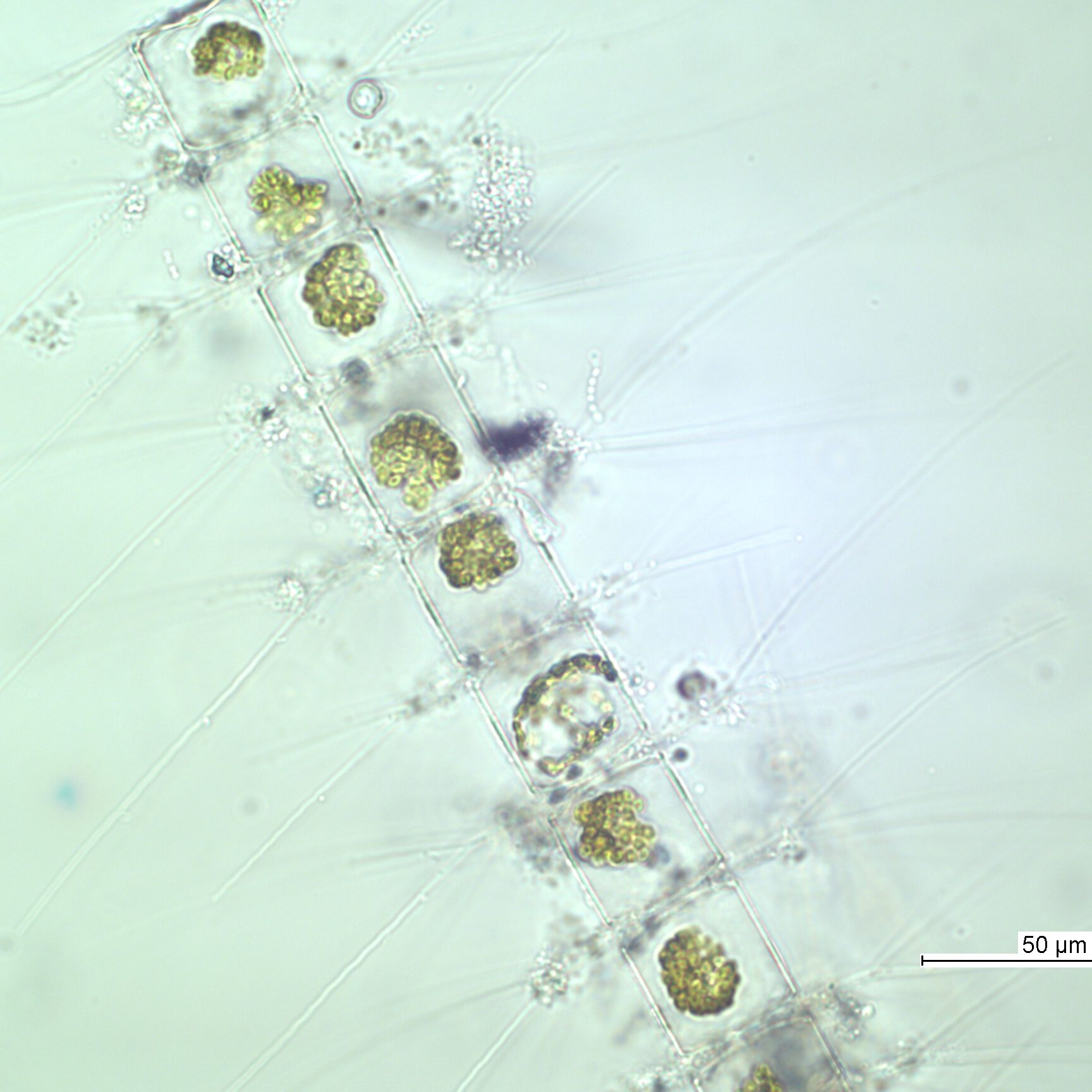

Bacteriastrum hyalinum. Kieselalge.

Sie bildet lange Ketten und lange Fortsätze, die die Zellen in der Schwebe halten und wohl auch vor Fressfeinden schützt.

Noch einmal Bacteriastrum.

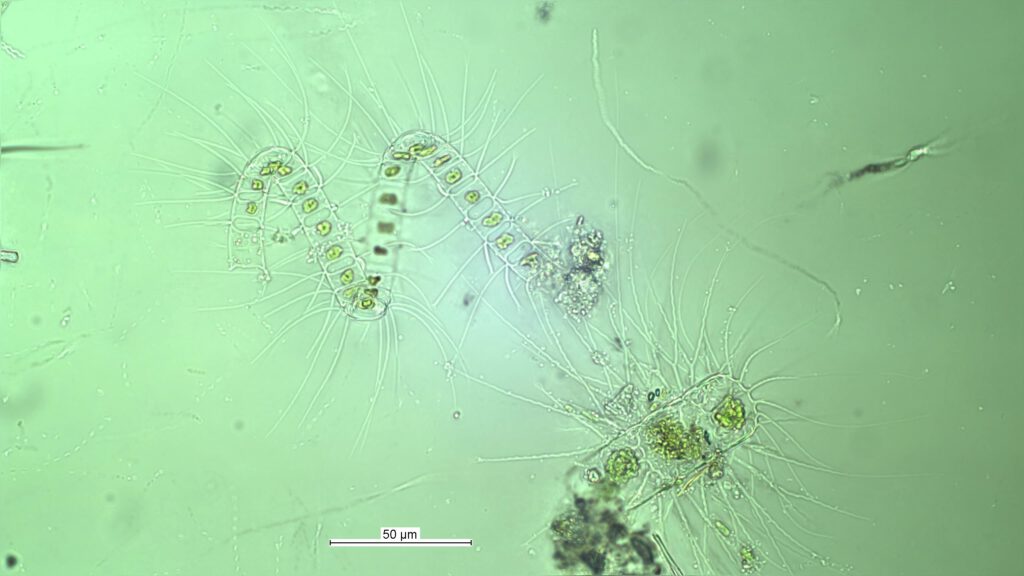

Eine spiralförmige Kieselalge. Chaetoceros debilis.

Die Aufnahme ist gestackt.

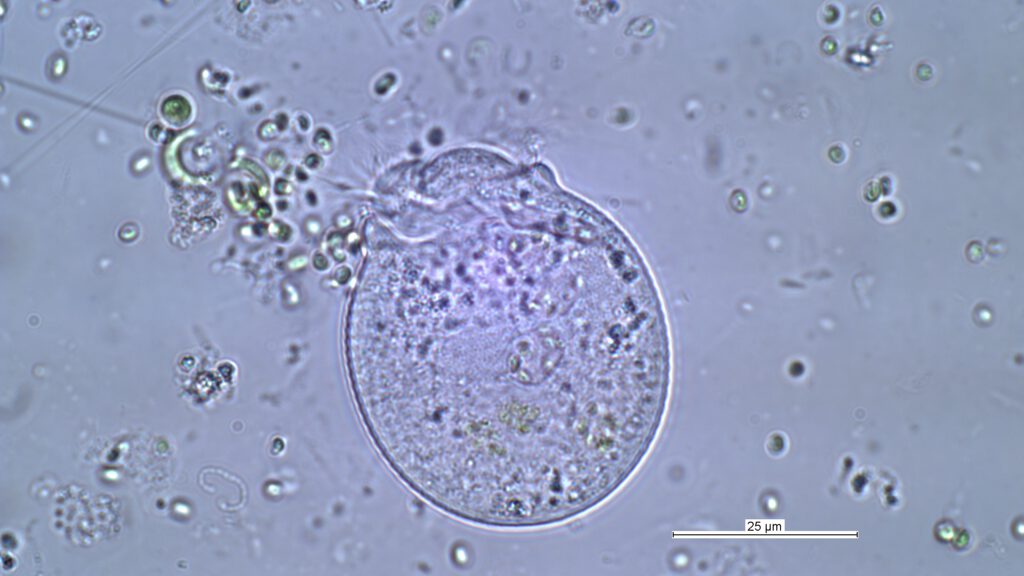

Eine Foraminifere.

Wahrscheinlich ein totes Skelett.

Überraschend: Ein Glockentierchen, das wohl auf einer Kolonie kleiner Algen durch das Wasser treibt.